東西の対

「代」とか「廊」の付かない「対」(たい)は寝殿を、西なら左に90度、東対なら右に90度回転させて縦(東西)にしたような建物で四面庇である。更に最大級の寝殿造では寝殿の反対側、堀河殿では西に、東三条殿の場合は東に孫庇があり、南に弘庇が付く。母屋には北に塗籠もある。

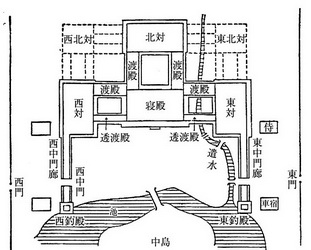

左)1960年の高校教科書(『詳説日本史』(山川出版社)での寝殿造。 右)堀河殿西対。共に『寝殿造の研究』より。

ただし堀河殿は南北二町の敷地で堀河天皇の里内裏という最大級の寝殿造であるにも関わらず、寝殿を横にしたような対は西だけで、東は梁間二間、桁行は弘庇を含めて六間の対代廊である。「寝殿を横にしたような」ではない。東三条殿も摂関家の屋敷として歴史は古く、平安時代後期には摂関家を代表する屋敷であるにも かかわらず、対は東だけで西には対代廊すらない。

古くは寝殿を横にしたような対が東西ともに揃うのが寝殿造の典型と考えられた。例えば上の高校の教科書のようにである。似たような図はネット上にも沢山ある。一番多いのは『源氏物語』の六条院復元図だろうか。そして堀河殿や東三条殿はその寝殿造の伝統が崩れ始めた時代のものであると。その説の代表選手は太田静六の『寝殿造の研究』である。

六条院復元図の作者はこう書いている。"「北の対」は、ここ(松風の巻巻頭)と、賢木の巻で野の宮、常夏の巻で内大臣の今姫君の住む所として出るだけであるが(どちらも六条院ではないのでは?)、原則としては、どの邸にもあるのであろう。そういうふうに考えて、推定復原図をかいた。" (玉上琢弥「源氏物語の六条院」『平安京の邸第』、p.50。初出1973年)。現在太田静六も含めて何種類もの復元図や模型があるが、寝殿と東西北の対で左右対称になっている。

それに対して、東西ともに寝殿を横にしたような対があるものが寝殿造の典型は本当に存在したのか、対の消滅は寝殿造の変質、衰退なのかという議論が起こっている。1点目の議論については「如法一町家は左右対称なのか」で改めてみることとして、ここでは対は何だったのか、そしてそれは何故無くなったのかについての吉田早苗の説を紹介しようと思うが、その話にもからむので東三条殿について先に説明しておく。

東三条殿

東三条殿の歴史は古く、藤原忠平の頃から名が上がる。その間、改造や消失が繰り返される。ここでは飯淵康一(p.70)に従い、次のような5期に分けてみる。

第1期、藤原忠平より藤原兼家の代

第2期、永延元年(987)の藤原兼家再建より藤原道長の改造前まで

第3期、寛弘二年(1005)の藤原道長の改造より長和二年(1013)の焼失まで

第4期、万寿二年(1025)藤原頼通再建より長元四年(1032)の焼失まで

第5期、11世紀中頃(年不明)の藤原頼通再再建より仁安元年(1165)の焼失まで

良く知られる平面図はその最後の第5期のものである。藤原忠実の頃の史料に基づき、立体模型も作られている。

第1期

第1期の藤原兼家の時代以前は断片的な情報わあるのみで良く判らない。

第2期

ただ安和の変や花山天皇の退位で暗躍し摂関政治の最盛期を築いた兼家はここに長く住む。『大鏡』にこうある。

東三条殿の西対を清涼殿つくりに、御しつらひよりはしめて、すませたまふなどをぞ、あまりなることに人申めりし。(日本古典文学大系21、p.167)

第2期だろう。このときには西対もあったようだ。

次は兼家の娘・詮子(円融天皇の女御で一条天皇の母)に伝えられ里第となる。詮子は後の一条天皇とともに長くここに住むが、この段階では東三条殿は南北二町ではなく、南北一町づつであり、寝殿と東西の対からなる北の本院と、道を挟んだ南側の別邸・南院からなっていた。

円融天皇の次は花山天皇が即位したが、兼家とその子らは花山天皇を欺して出家させ、兼家の外孫である一条天皇を即位させる。『栄華物語』や『大鏡』で阿部晴明とその式神、そして源満仲も登場するあの有名なシーンである。それにより詮子は皇太后となり、円融法皇が崩御したあと出家して院号宣下を受け、屋敷の東三条殿に因んで東三条院を称した。これが最初の女院号である。

その詮子は安和の変で失脚した源高明の末娘源明子を養女としており、東三条殿は明子に伝えられる。藤原道長は左大臣源雅信の娘・源倫子と結婚して倫子の土御門殿を本宅としていが、この源明子とも結婚したことで初めて東三条殿に入る。つまり道長は父の兼家から東三条殿を相続したのではなく、妻の屋敷だった訳である。

第3期

道長は寛弘二年(1005)に東三条殿を再建し、それが第3期となるが、自身は主に倫子の土御門殿を本宅としていた。東三条殿は道長と明子の娘で小一条院の妃となった藤原寛子が相続しているが、長和2年(1013)1月に焼失している。

なお土御門殿は道長と倫子の間の娘、一条天皇の中宮で二人の天皇の生母となった藤原彰子が相続する。この彰子の女房に『源氏物語』作者の紫式部、和泉式部、『栄花物語』の作者とも伝えられる赤染衛門や出羽弁、そして伊勢大輔などがおり、王朝文学の中心となった。

やはり道長と倫子の間の子である藤原頼通は妻の隆姫女王の屋敷である高倉殿に住んでいる。頼通は高陽院(かやのいん)で有名だが、その土地は買い取ったもの。建造は摂政関白となった後で保安元年(1021)。平等院は更にその後である。

頼通の妹で養女の藤原嬉子は寛仁5年(1021)皇太弟敦良親王に入内。万寿2年(1025)8月3日、王子(後の後冷泉天皇)を出産直後に死ぬ。

第4期

東三条殿は万寿2年)7月に寛子が亡くなると頼通の所有になったようで、皇太弟敦良親王のために万寿2年(1025)12月より第期の再建が始まったが、完成間近に再度焼失。その後敦良親王は長元9年(1036)に同母兄後一条天皇の死により即位し後朱雀天皇となる。

第5期

東三条殿は長暦2年(1038)より再度造営が始まり長久4年(1043)に第5期東三条殿が完成し。12月に後朱雀天皇の里内裏となるが、天皇は約1年後にここで亡くなる。その息・後冷泉天皇に頼通は一人娘の寛子(道長と明子の娘・寛子とは別人)を嫁がせたが子供に恵まれず、その没後に摂関家と血縁関係の無い後三条天皇が即位したことが摂関家の凋落、院政期の始まりと一般に云われる。

先に堀河殿を寝殿造の典型例として紹介したが、堀河殿はおそらくそれより後の建造だろう。東三条殿の方が古い。もちろんそこに屋敷が初めて建てられた時期ではなくて、太田静六以降の復元図で知られるものでの比較だが。

東三条殿は頼通の子藤原師実からその妻源麗子(源師房娘)が伝領する。その子の師通と全子夫妻は離婚したり師通が早死したため、源麗子から孫の藤原忠実に譲られる。ただしこの頃は摂関家の儀式場として使われるようになっていて、忠実は主に三条院とか鴨院に住んでいる。その後一時は忠通に譲るが、頼朝の祖父源為義を使い強引に奪い返して次男の頼長に譲る。保元の乱で後白河天皇が入り、同乱で頼長が死んだため、後白河天皇により忠通へと伝領され、その後基実、基房と継がれるが、仁安元年(1166)に消失し東三条殿の歴史はここに終わる。

東三条殿とは

以上から次のことがいえる。

- 東三条殿は初期の兼家の頃には氏長者の主要な住まいであったが、道長以降は氏長者が住むことはあっても短期間であり主要な住まいではない。

- むしろ里内裏、あるいは天皇の妃となった娘の里第として用意されたものであること。特に復元図のある頼通再建の東三条殿はそうである。里内裏は内裏であり、天皇の生活そのものが儀式である。

- また、氏長者の象徴となるのは忠実以降であって、それまでは決して氏長者相伝ではなく、ここに限らず、屋敷は女系で相続されている。

- そして忠実以降も、頼通時代の大寝殿造で唯一消失を免れた古い屋敷である故に、氏長者の、摂関家の儀式場として利用されることが主な機能であった。

極論するならば、我々が鳥瞰図や復元平面図で知る東三条殿は、人が住みはしても住むことが主たる目的は住まいではなかったとも云えるのではないだろうか。東三条殿の殿舎構成が典型的な寝殿造ではない理由は、寝殿造の基本形が崩れ始めたからではなく、建造目的が里内裏だった為ではないのか。

正月大饗や、任大臣大饗、任大將大饗、臨時客、先の飯淵康一の研究に出てきた正月の摂関家拝礼後の院御所への拝礼、「賀茂詣」、「春日詣」、「着陣」、「着座」、「上表」などの儀式の詳細を我々は東三条殿の事例を通じてしか知り得ないが、しかしその東三条殿は摂関家自身のために建てられたものではない。

里内裏としても利用なら、対の用途は決まっている。西であれ東であれ、それは清涼殿なのである。寝殿は紫宸殿だ。里内裏にする場合はどの屋敷でも寝殿を南殿、対を中殿と呼び、対が複数あるときはどちらの対が中殿(清涼殿代)にふさわしいかを公卿達が検討する。また、長く住んだとしても、死ぬまで住んだとしても、そこは仮住まいであって、娘に良い婿をなどという対の利用法は無い。しかし藤原実資の小野宮第は違う。

吉田早苗の「小野宮第」

吉田早苗は、1977年の「藤原実資と小野宮第」(『平安京の邸第』に収録)の「まとめ」において、日常生活が住宅に与える影響は大きいと主張する。小野宮第は『小右記』の著者で、右大臣として藤原道長をサポートしつつ、日記には藤原道長をも辛口で批判していた藤原実資の屋敷である。小野宮第は当時、立派なだけでなく優雅な屋敷として有名だった。

高群逸枝氏の『招婿婚の研究』によれば、実資が小野宮と共に生きた時代は、九世紀末から十一世紀後半白河院政期にわたる「純婿取婚期」にあたっている。純婿取婚の特徴としては、妻の父による父の本居での婿取であること、一人の妻との間に生涯同居的傾向が発生してくること、結婚生活の前半は妻家の後見により、後半は夫婦相互による別産共同世帯を形成すること、母系原理が存在していること、婿・外孫を抱容し息子・嫡孫を反発し、外孫を扶養する義務があったことなどである。その結果、娘を後宮に入れることが大前提になる摂関家を別にすれば、一般の貴族では娘を自第に置いてよい婿を迎え、自家の存続と発展を頼むことが大きな関心事となり、それが住宅にも反映すると思われる。

「別産共同世帯」という言葉は初めて聞いたが、妻と夫が別々に固有の財産を持っているということか。単なる二世帯住宅なら世帯ごとの固有財産は当たり前である。

それは即ち、ケの空間としての対、特に特に東西の対の重要性であろう。娘を育て、婿を取り、娘夫婦の居所とすべき場所を確保することは、純婿取婚期の家長にとって重要な問題であった。平安時代は現代と比べるとずっと早婚であり、女性は十代の半ばで結婚することが多かったから、両親も若く同じ邸宅で娘夫婦と同居することがまず考えられる。二組以上の夫婦がある程度関係を保ちつつ独立して生活するには、各居住部分に別々に家政機関が付属することが有効であり、対や寝殿に廊などが付いたものが各々独立した単位として渡殿で結ばれるという形態は、独立性と共同性を両立させるのにふさわしかったのではあるまいか。

これに関して上記引用より前にこういう話がある。

千古は成長するといつか東対に住むようになった。著裳にあたってその前年から東対を直させ、東廊を新築し、家司を定め、著裳の直後に新作の東廊を千古の侍所にしている。これは東対の主人である千古の著裳に続く結婚を予想して、東対と付属する部分を別に独立した生活を営めるように整えたのであろう。万寿元年の著裳の際に屯食を遣わした所として「大盤所二具、正取」が出てくる。台盤所が別にあるということは東対め独立性が既に確立されていたとみてよいだろう。

著裳(もぎ)は女子の元服に相当する。千古の著裳(もぎ)は万寿元年(1024)で、そのとき千古が何歳であったのかは解らないが、当時は14歳前後で行うのが一般的であった。藤原道長の孫の藤原兼頼との結婚(婿取)が5年後の長元2年(1029)である。台盤所とは女房達の事務所である。侍所の女房版と思えば良い。ただし家司らの侍所は別にある。

娘の千古のために東対を修造し、附属する廊を新築して家司を定め、独立した家政機構を備えたことには十分な注意が必要である。この当時の二世帯住宅型寝殿造の各世帯はそれぞれに家政機構を持っていたのだ。

婿取婚より前の妻問婚時代であるが、「催馬楽」(さいばら)の一節にこういうのがある。

我家は 帷帳(とばりちょう)も 垂れたるを 大君来ませ 婿にせむ 御肴 (みさかな) に 何よけむ 鮑 (あはび) 栄螺 (さだを:サザエ) か 石陰子(かせ:ウニ)よけむよ 鮑栄螺か 石陰子よけむ (日本古典文学全集 『催馬楽』 呂歌「我家」 p.156)

「私家の娘が適齢期になりました、帆や帳も垂らして閨房は完璧です。どうか来てくれませんか」、と若い男に向 かって招婿(しょうせい)しているところである。アワビとサザエは女性器のたとえ。ならばウニは男のたとえだろうと思ったらやはり女性の陰門(陰毛)らしい。まるで湘南甚句のようにあっけらかんときわどいことを唄っているのは「催馬楽」が娯楽であるからだろう。それにしても「催馬楽」に唄われた庶民は(貴族にとっては庶民でもその土地では長者だろうが)、屋内にカーテンを垂らして視線をさえぎっただけの閨房を用意するぐらいだが、右大臣ともなると、10 代半ばの娘の婿取りのために、寝殿と同規模の対に家政機構まで用意している。

「婿取婚」と「妻問婚」はともに婿が妻の家に入るが、高群逸枝の『招婿婚の研究』ではこれを分けている。「妻問婚」は『源氏物語』の世界である。「招婿婚」は「妻家側から婿えらびをして、婿を自家に住み着かせる形式のものをいう」(p..217)。

そしてその婚姻制度の変化によって、先の「二世帯住宅」が「核家族住宅」へと徐々に変化してゆく現れが、塗籠を持った東西の対から、対代、対代廊への変化ではないかという以下の指摘は十分説得力があると思う。

対が婿取と娘の本第伝傾に不可欠だったとすると、平安末期から鎌倉時代にかけて、まず片側、次いで東西と対が簡単になって消滅してゆくのも、非対称を好む日本的な感覚とか、儀式の面での機能主義的な整理・合理化だけで説明したのでは十分ではないと思う。やはり『招婿婚の研究』によれば、白河院政期から承久の乱頃までは「経営所婿取婚」という形態になる。すなわち娘の結婚の時に本第に直接婿を迎えるのではなく、娘の親が別に経営所なる宅を構え、そこで娘に婿を取る。儀式が済むと両親は本第に帰り、娘夫婦は経営所にそのまま住な場合もあり、別の新居に移ることもある。この形式だと木第に娘夫婦と同居することはなくなり、彼らの居所としての対の必要性も滞くなる。そこで、対は、儀式の時の機能性や邸宅全体のバランスとの関係から、或は対代や対代廊に変化し、或は姿を消していったと思われる。

となると対の消滅は貴族が貧乏になったから、寝殿造の衰退、とは言えなくなる。「二世帯住宅寝殿造」が「核家族住宅寝殿造」に変わっただけで、一軒の寝殿造の規模は縮小しても、寝殿造の軒数は増えていることになる。