相模守藤原公光

尊卑分脈には藤原文行の子に公行、公光、修行、行禅の四人が書かれていますが、その内公光の実父は系図上は兄である公行の子と注記されています。

上総介公行の没年は1033年5月1日と公行に親しかった参議源経頼の日記「左経記」にある。父の藤原文行より先に没した為、孫の公光が家督相続の為に祖父藤原文行の養子となったのかもしれません。

実父藤原公行は上総介としての記録は後世の尊卑分脈しかありませんが、「小右記」1027年2月27日の条に「前佐渡守」として登場します。

藤原公光は1036年に左兵衛権少尉であったことが「江家次第」に記されており、1047年2月21日には検非違使であったことが「藤氏長者宣」に記載されています。

相模守については確実な資料は無いのですが、後に見る佐伯氏との姻戚関係などからあるいは、とも。でもどうでしょう。

藤原公清の2つの系図

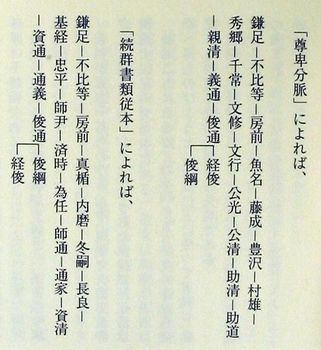

山内首藤氏は藤原氏の流れと言われますが、藤原氏の出と言っても山内首藤氏には藤原魚名・秀郷流、藤原真楯流は師尹流の2つの家系図があります。

(山内首藤氏 )。

実は両方とも間違いでは無い・・・、と『鎌倉御家人の系譜』にあるのですが、違うでしょうね。

「続群書類従」には公家の真楯流藤原通家が平将門を破った魚名流藤原秀郷から五代の孫、相模守藤原公光の養子になり従五位下上野介、下野守に任じられたことがあると。しかし伊豆守であったこと以外は確認できません。尊卑分脈には「左右衛門尉」だけ記載があります。しかし伊豆守にはなったらしいことがその嫡子佐藤季清(「結城系図」では秀清)の願文から知られます(野口実『伝説の将軍藤原秀郷』 p88)。

『鎌倉御家人の系譜』を書かれた山内利三氏は、「続群書類従」は実家・生まれに、「尊卑分脈」は養子先に重きを置いて書いてあるだけ、かつ双方で名が違うのは養子によって名を変えたと言っています。さて「両方とも間違いでは無い・・・」のかどうかですが。どうですかね?

鎌倉図書館で調べてきたのですが、「続群書類従」にはいくつもの系図が収められていて通家とあるのは巻第149 p326の「山内首藤系図」と、巻第149 p336『那須系図』です。この『那須系図』はかなりトンデモで、通家はあの関白太政大臣藤原道長の孫と言うことになっています。おまけに従三位伊予守なんだそうです。

ところが巻第155 p126

には『秀郷流系図・結城』があってかなり詳しいのですが、ここでは公光の次男公清として出ていて、そこまでなら「だから養子に入ったんだって」と山内利三氏には言われるでしょうが、相模守藤原公光には「鎮守府将軍兼阿波守従五位下の藤原兼光」と言う叔父が居て、その娘の記載が「相模守公光妻、公清母」とあるのです。公家姉小路流三位藤原師通の子が元服して通家となった後に養子に入って「公清」になったのなら「公清母」などと書くでしょうか?

四つの系図から複数にあることは「公清が公光の養子であったこと」、と「公清が公光の血を引いていること」の2つです。

佐藤兵衛尉義清(歌人西行)

相模守藤原公光の子藤原公清(通家)は佐籐公清とも名乗っており、一般には左衛門尉藤原からと理解されていますが、野口実氏は実父の佐渡守藤原公行から佐藤を名乗っているのではと。伊豆守にはなったらしいことがその嫡子佐藤季清(「結城系図」では秀清)が大江匡房に依頼した願文から知られます(「江都督願文集」:野口実『伝説の将軍藤原秀郷』 p90)。

子の佐藤季清は鳥羽院に使えた北面の武士で従五位下左衛門尉。京においては藤原秀郷の嫡流とみなされていたようです。その佐藤季清の孫が権門家である徳大寺家に京侍として奉公し、その推挙で鳥羽院北面の武士北面の武士となった従五位下佐藤兵衛尉義清、それがあの歌人西行です。

山内首藤氏と河内源氏

山内首藤氏は佐藤公清の子の資清(助清)の流れですが、面白いことに「続群書類従」の「結城系図」には歌人西行に至る季清(秀清と誤記)の他数名の子は書かれていても資清(助清)は書かれていません。逆に同じ「続群書類従」の「山内首藤系図」では、歌人西行に至る季清は書かれずに、子には資清と、那須大夫の養子となった資房しか書かれていません。まるで別の家系のようです。

首藤氏と清和源氏との結びつきは古く、後三年の役で源義家の身近に仕える従者としてとして活躍し、以降・・・、と言うのが良く知られていますが、実は源義家の父、頼義の代から源氏と関係があるようです。

(こちらに系図をまとめました)

守藤太夫(首藤大夫)資清

『鎌倉御家人の系譜』(山内利三)は、歌人西行に至る季清系佐藤氏とは別に板東任国中に出来た子藤原資清(助清)が居て、父の任期満了で一緒に京都に戻る途中、美濃国の守部資信に見込まれて養子になり、守部資信が源頼義の郎党であったことから資清も源頼義の郎党となったことが山内首藤氏の源氏との結びつき、以来首藤氏は河内源氏嫡流の家老のような家柄となったとしています。

しかし、「藤原通家の2つの系図」の件と言い、この著書は歴史上の資料に不明確な処では必ず山内首藤氏の家系の正当性を主張するきらいがあります。お名前から察するに御子孫なのでしょうか? 通説は「尊卑分脈」にある「本姓守部」から守部資清が藤原公清の養子になったと言うのが通説です。

この資清は「従五位下の守部の藤原」から「守藤大夫」と称し、また資清が主馬首(しゅめのかみ・注)に任官してから、主馬首・藤原、から首藤となったのではとの説もあります。主馬署の長官をやった従五位下の藤原さんですかね。ちなみに「たいふ」です、「たゆう」なんて呼んだら怒られます。ややこしいですが。

主馬署:東宮に関わる馬、鞍具の類を担当する部著で首はその長官、ただし官位はだいたい従六位下ぐらいから。「太夫」を名乗るからには従五位下にはなったのでしょう。

守藤権守資通と源義家

こちらのサイトでは「首藤大夫」。資通は資清(助清)の子です。

平安時代末期、源頼義の郎党藤原資通は首藤大夫と称し、その曽孫俊通は相模山内庄に本拠を置き山内首藤と称した。俊通は「平治の乱」に際して、源義朝に従って出陣して討死した。その子経俊は、源頼朝の挙兵に際して平家方であったが、のちに頼朝に従い義経追討・奥州征伐などに功をたて、伊勢・伊賀の守護職のほかに相模の早河庄、備後の地毘庄などに地頭職を得た。(山内首藤氏 )

ここも補足すると、「首藤太夫」資清(助清)の娘が頼義の子の八幡太郎義家の乳人(めのと)となり、義家の孫であるけど義家の養子となった為義の乳母にもなったと。

義家と孫の為義は57歳離れているので同一人物なら当時としてはえらい老婆の乳母だが? ところがこちらには「義家の妾」と、う〜ん、「乳人」は「めのと」のことではなくて「乳くりあった人」の略? しかしこれなら話は分かりますが、年齢問題がね。でもこちらのサイトにそれを山内首藤俊通の姉と書いたのは間違いです。あとでまた触れますが、「続群書類従」にある「山内首藤系図」には資通の姉とちゃんと書いてあります。

その義家の「乳人」の弟が資通で後三年の役に出陣し「奥州後三年記」には

藤原の資通は将軍(鎮守府将軍義家)に身親しき郎党なり、年わずか十三にして将軍の陣中にあり。夜昼身をはなるることなし

とあるそうです。弟が姉が乳を与えた義家より31歳もと歳下とはここもかなり不自然に歳の離れた弟ですが、「乳の与え方」によっては不自然ではありません。(笑)

もっとも真面目に言えば、「八幡太郎義家の乳人(めのと)」は、「八幡太郎義家に乳をあげた乳人(めのと)」と言う読み方の他に八幡太郎義家にめされた(任命された)乳人(めのと)」と言う読み方も出来ますが原文を読んでいないので良く解りません。実は後述する摩々局にも資料により似たような矛盾があります。

がそれは置いといて、資通は「奥州後三年記」の記述から逆算すると1070年の生まれ、28歳の時1098年に豊後権守に任官しています。この資通は源義家の嫡男源義親が九州で勢力を広げようとして太宰府に訴えられ、白河法王の召問命令を受けたときに義家の命令で召問命令を伝える官吏とともに源義親を連れ戻しに行きますが何があったのかその官吏を殺害し、獄所に拘留されてしまいます。

蒲田正清

その首藤大夫資通の子供が頼清と通清。弟の通清は1119年の徐目で河内権守。通清の子が平治の乱で頼朝の父義朝と運命をともにした蒲田正清、つまり家老みたいな人です。おまけに母親は義朝の乳母ですから義兄弟みたいなもんで側近中の側近て感じですね。

一方兄の頼清は1130年から鳥羽上皇に仕える北面の武士として中右記に現れ、1149年には「本朝世記」に左衛門少尉藤原頼清として登場します。つまり河内源氏の側近、郎党でありながらその一方で院や摂関家とも直接的な関係を持っていたと。しかしこれは当時としては良くある話で、おまけに頼清の当時は源氏は為義の頃でしょうから、白河・鳥羽院政下で冷や飯を食わされた源為義は自分の武士団を維持するために配下の者を一生懸命有力者に斡旋して恩を売っています。それはもう涙ぐましいばかりに。

山内の初出・刑部丞義通

さて、「尊卑分脈」にはその左衛門少尉藤原(首藤)頼清の子、義通が山内刑部丞として登場することなどから山内首藤氏は義通・俊通親子の代つまり12世紀前半に山内(北鎌倉から栄区・戸塚区)に土着したと一般には言われています。これにも異説があるのですがでもやっとここで「山内」が出てきました。

| 佐藤公清 (通家) 父:公光 検非違使 伊豆守 1038年没 |

佐藤季清 (北面:紀州) |

佐藤康清 (北面) |

佐藤義清(北面・出家し西行) | |||

| 資清 (助清) 守藤太夫 (首藤大夫) 守藤というのは本姓守部であるからと「尊卑分脈」 主馬首(しゅめのかみ) |

那須資房 | 那須宗資 実山内某男 |

那須資隆 | 那須与一宗隆 こんなところに! | ||

| 女 源義家乳人・為義の乳母 | ||||||

| 資通 (助道) 後三年の役 1083年に13歳で、1070生? 1098豊後権守 (守藤権守) |

親清 1130 北面下臈 1149 左衛門少尉 |

義通 山内刑部丞 |

俊通 妻 摩々局 :頼朝乳母 山内滝口 平治の乱では刑部丞と |

俊綱 平治の乱 山内滝口 | ||

| 経俊 当初頼朝に刃向かう | ||||||

| 通清 1119河内権守 |

蒲田正清 左兵衛尉 平治の乱で討ち死に。母は義朝の乳母 | |||||

-

藤原通家:「続群書類従」、「尊卑分脈」では公清

-

守藤太夫資清:「続群書類従」では助清、「尊卑分脈」にも「守藤というのは本姓守部であるから」と

-

資通(助道、資道とも):「奥州後三年記」、「魚櫓愚○(金少)」

-

親清:中御門宗忠「中右記」、源師時「長秋記」、藤原通憲「本朝世記」

-

義通:「尊卑分脈」

-

俊通・俊綱:「保元物語」

-

経俊:「吾妻鏡」

-

摩々局:中村宗平の姉妹で土肥実平の叔母、頼朝乳母

面白いのは、「続群書類従」に「結城系図」があり、藤原秀郷流の中ではもっとも詳細に書かれているのですが、その中では佐藤公清の子に西行につながる秀清は出てきても、守藤太夫資清は出てこないのです。

首藤資通の子に鎌田通清が居ます。平治の乱で義朝の側近として登場する蒲田正清の父で、生没は不明ですが1119年の除目で河内権守となったようです。証拠はありませんが、おそらく首藤資通も首藤(鎌田)通清も従五位下には叙爵して権守の肩書きをもらったのかと。

山内首藤につながるのは首藤資通のもう一人の子親清で、『中右記』には1130年に北面下臈(北面の武士)同日条の『長秋記』にはそのとき馬允の官職にあったことが示されています。『本朝世紀』1149年4月20日条には左衛門少尉と現れるものの、首藤(鎌田)通清と比べれば格下に見えます。こちらが弟? いずれにせよ嫡流とは言えません(この時代、あまり嫡流という意識はそう強くはありませんが)。そしてその親清の子義通、孫俊通に初めて山内刑部丞と山内滝口が出てきます。仮に藤原通家こと佐藤公清が山内近辺に土地を持っていたとしても、それを山内首藤俊通まで代々受け継いだとするのは非常に無理があります。

「尊卑分脈」で義通が山内刑部丞と呼ばれるのは後付かもしれません。あるいは保元物語に「相模国の住人、山内の須藤刑部丞俊通の子、滝口俊綱が先陣」と出てくることから後の世に系図を編纂した者は『保元物語』は知っていても、伝わったそれ以前の家系はそれほど詳しくはなかったのかもしれません。

「保元物語」 上巻・第十三章…主上が三条殿に御幸される事、付・官軍勢揃いの事に義朝に従う武士が出ていますが「山内須藤〔首藤〕刑部丞俊通、その子滝口俊綱」は、他の武士の殆どが無官なのに対し抜きん出ています。上総介八郎弘経〔広常〕は上総権介平常澄の八男の広常という意味でしょう。千葉介経胤〔常胤〕も同じように国衙の役職を持っていますが、これは在庁官人の世襲の職(しき)で刑部丞のような中央政府の官位とは少し意味が違います。ちなみに「その子滝口俊綱」の滝口とは北面の武士と言う意味で親子ともども義朝に臣従しながら中央権力への奉仕とルート作りを怠らなかったことが伺えます。典型的な京武者ではないでしょうか。

保元物語は1240年よりも前に書かれたとされています。「尊卑分脈」よりも更に前です。先の寛政重修諸家譜」では俊通よりも下がって俊綱の代からとあるようです。

『尊卑分脈』によれば、首藤義通の子俊通がはじめて鎌倉郡の山内に住み、その土地の名をとって山内を名乗るようになったという。『寛政重修諸家譜』では、俊通の子経俊から山内氏を名乗るようになった。(戦国大名名家一覧・土佐山内氏)

面白いのは「続群書類従」にある「山内首藤系図」には小一条大臣藤原原師尹から始まるにも関わらず、俊通の代に至ってその注記が「鎌足公執天智天皇政、白鳳年中賜藤原姓」から始まることです。おまけに「武家長者八幡太郎義家御室、資通依り為姉・・・」と。そりゃ資通の注記に書けば良いじゃないですか。何で俊通の注記に? 察するに、元々の系図は俊通から始まっていたから鎌足公やら、後三年記に出てくる資通の記述が必要だったのでしょう。つまりこの系図の俊通より前は後付である可能性が非常に濃厚だと思えてきます。

備考と言うか道草?

那須家の家系図にひとつ面白いことを見つけました。通家が那須大夫と呼ばれているのは那須に私領を持ち、五位=大夫でしょうか? しかし「ここからは正しい」とされる4代目の資房は直系ではなく通家の孫娘の子でその父は藤原資清であると。

資清と言えば通家の養子で本姓は美濃の守部氏。守部の藤原で「守藤大夫」(首藤大夫)と呼ばれた藤原資清ですが、首藤資清は義理の姪に子供を産ませたのでしょうか? まあ義理じゃない姪だって当時十分あり得る話ですが、守部資清が通家の孫娘を妻として通家の養子になり藤原を名乗ったと考えればつじつまは合います。で那須家の4代目資房の子宗資には「那須武者所実山内某男」と注記が。

那須権守貞信の子資房には子が無く、自分の姉か妹と首藤資清の間に生まれた子宗資を首藤から養子に迎えたと? 話はつながるのですが那須系図の信頼性がいまいちなので何とも言えません。

藤原公光のその他の各流

奥州佐藤兄弟

相模守公光の長男は公修でその子師清は出羽守、その子師文は「城介」とありますから「出羽秋田城介」でしょう。その子孫が奥州藤原氏のブレーン?で、信夫、伊達、白河あたりまでを支配していた豪族佐藤庄司基治(吉治)、そしてその子孫が源義経の従者で有名な佐藤継信・佐藤忠信兄弟です。

相模の波多野氏

相模守藤原公光の子には別に藤原経範が居て前九年の役に名前が出てきます。

この時官軍の中に散位佐伯経範と云う者有り。相模の国の人なり。将軍厚くこれを遇す。軍敗るゝ時、圍みすでに解け、纔(わずか)に出でて、将軍の處を知らず。散卒に問うに、散卒答て曰く、「将軍は賊の圍む所となす。従兵数騎に過ぎず、これを推しても脱れ難からん」と。経範が曰く、「我将軍と事をするに、すでに三十年を経る。老僕の年すでに耳順に及ぶ。将軍の齢また懸車に逼(せま)る。今、覆滅の時に当り、何ぞ命を同じくせざらんや。地下に相従うは、これ吾が志なり」と。還りて賊の圍の中に入る。その随兵両三騎また曰く、「公すでに将軍と命を同じうし、節に死す。吾等、豈に独り生きるを得んや。陪臣と云うと雖も、節を慕うことこれ一つなり」と。共に賊の陣に入る。戦い甚だしく賊に捷(と)し、則ち十余人を殺す。しかるに殺死は林の如く、皆賊の前に歿す。 「陸奥話記」

相模の波多野氏がその子孫と。

「続群書類従」巻第155 p168の「波多野」には「公俊」の名で「相模守公光四男」と。巻第155 p126

『秀郷流系図・結城』を見ると(これが一番詳しいので)確かに公光の四男に「公俊」が居ます。それとは別に「経範:本名公俊性佐伯、母佐伯」と言うのも有るのですが。

このことから佐伯氏の経範が京武者藤原公光の養子になったとも、あるいは公光の四男が母方の佐伯氏を継いだとも考えられますが、まあ系図ですから確かなことは解りません。ただし、当時官位を得るには源氏、平氏、藤原氏に連なり、その推挙を受けるのが早道ですからこれも姻戚関係などにより藤原を名乗った可能性の方が高いと思います。

2007.01.13追記